記事を書いているけども、

自分の記事が見られないなー、なかなか順位が上がらないなーって時があります。

私も書いていると記事がGoogleやYahoo検索でなかなか上がららない事もしばしばあります。

そんな時にぜひ考えて欲しいのが、「自分の記事が感情だけになっていない?」ということ。

あれがよかった!これがよかった!

というのは自由なのですが、論理的というか、根拠がないことを言いすぎても、読者は本当かーと思い離脱するでしょう。

なので、重要なのは5W1Hなのです。

Googleは今やその辺も頭が良いので、しっかりと根拠付けされている、論理的ではない記事をあげることは少ないように感じています。

のちに解説をしますが、すでに評価基準で一番気にするのは信頼を含めた3つの要素と言われていますしね。

ですので、100%正しいというわけではありませんが、記事を書く上で覚えておくと良い知識だと思います。

合わせて簡単に信頼される記事を作る方法も今回はご紹介します。

信頼される記事作りをしてアクセスアップをはかり、さらには自分がおすすめしている商品も買ってもらえるようになずはず!

こんな人におすすめ

・アクセスをあげたい

・記事を書いているけどなかなか順位が上がらない

・商品購入されない

・ページの離脱率が高い

Contents

順位が上がらない、読まれない記事は「つまらない」よりも「意味がない」

全てにおいて、絶対的なことではありませんが、根拠がなくて、論理を無視している記事はGoogle検索での順位が上がりづらいように感じています。

また、読み手(ユーザー)からしてみても、根拠がなくて、論理的ではない記事は離脱率が高くなると思っています。

面白い、面白くないよりも、ユーザーの課題解決を勧めているプラットフォームがGoogleですから、調べている内容に対して意味がないと判断される記事は当然上がらないですし、今は上がっていても下がることは間違いありません。

現にGoogleのコンテンツの評価基準の一つでEATというのがあります。

以前は、

メインコンテンツの品質と量

ウェブサイトの情報と誰がその情報に責任を持っているのか

ウェブサイトの評判

専門性・権威性・信頼性

が順位を決める優先度(上から)だったそうで、現在では

専門性・権威性・信頼性

メインコンテンツの品質と量

ウェブサイトの情報と誰がその情報に責任を持っているのか

ウェブサイトの評判

に変わっています。

つまりは、意味ある記事の定義は

専門性(詳しく書いて)権威性(一次情報ソースはどこ)信頼性(根拠づけをしっかりして、論理的に)とも言えます。

なので、根拠付けが甘い、論理的ではない記事はGoogleからしてみても、EATを満たしていないので、順位が上がりづらいと考えられます。

特に権威性に関しては、もちろん有名ブロガーであればある程度の権威はあるかもしれませんが、それでも有名ブロガーが病気について書いても、権威もなければ信頼もないので、あまり順位では上がらなくなったのが最近のアップデートで大きく変わった点です。

専門性は調べても書くことができます。また、信頼は5W1Hをつけることで、担保することができます。

権威はない人には全くありませんので、「借りる」ことで記事としての権威をを持つことが少しは可能です。

ではどのようにして信頼と権威を持つことができるのかを解説します。

信頼される記事を簡単に作るには「体験談」を入れる

信頼される記事を簡単に作るには、体験談を入れるのが一番手っ取り早いです。自分が体験したこと、誰かが体験したことをインタビューするなどして記事を書くということですね。

5W1Hという言葉を聞いたことがあると思います。

いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)

が5w1hです。

信頼とは、「根拠、なぜそうなったのか」「なぜそう思うのか」この点が論理づけられていて、ハチャメチャじゃないことを言います。

例

よくわからないけども、この銀行にお金を預けるといいらしい

例

この銀行は〜(詳しく語る)だから私も買った、すると(時系列で解説)で結果(よかった、悪かった)だから預けるといいと思った

どちらが信頼できる発言、記事なのかは一目瞭然ですね。

日記だとしても、5W1Hが入るだけで最近のメディアの記事よりも読み応えがあって面白いって思いますもん。

ただの日記から稼げる日記記事へ、ブログで大事な5w1hについて

ただの日記から稼げる日記記事へ、ブログで大事な5w1hについて

現にキュレーションサイトのように、5W1Hがないただのまとめは、淘汰されています。

自分が体験をしていないけどもどうしても書きたい場合は、他人へインタビューをしましょう。

体験は自分であるか、他人であるかは関係なくて、5W1Hである方が重要なので、わからないことはインタビューをして書いた方がいい記事になるでしょうね。

信頼と権威がある記事を簡単に作るには「官庁」「論文」を使う

多分こうです。よりも、○○でも書かれている通りこうです。

と書いた方が信頼される記事と言えます。なのでその場合には、一次情報ソースを使いましょう。

一時情報ソースとは、官庁データや論文などが言えます。

特に官庁データ(厚生労働省、国税庁)などは、著作権フリーのデータもあり、自由に引用ができる点も使いやすいです。

論文の場合は著者に著作権がありますので、引用法を守れない使い方をする場合には、許可が必要です。

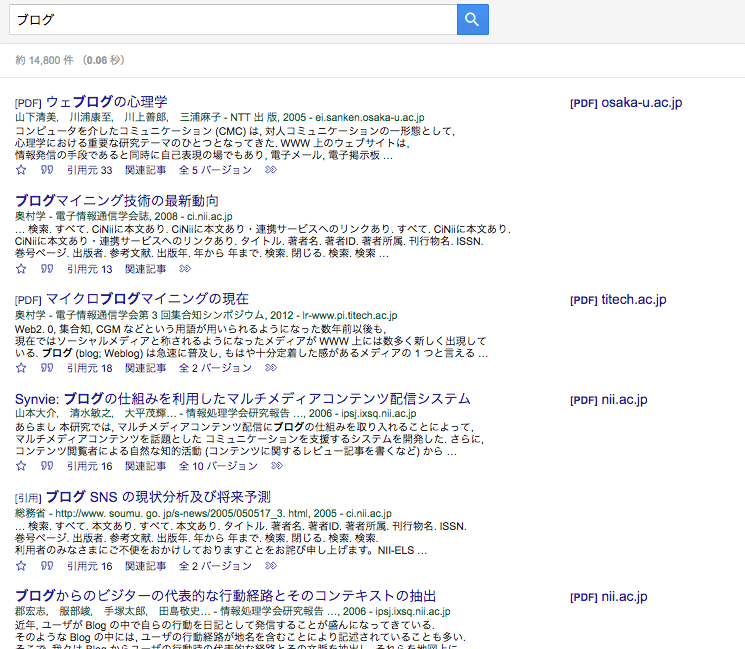

論文を探したい場合はGoogleのサービスで「GoogleScholar」というのがあります。

参考 TOPGoogleScholar使い方は超簡単で、気になるキーワードを入れてあとは好きな順番に並べて見まくるだけです。

権威をつける場合にも、論文を書いているページや一次情報元を根拠とする場合には、一般人Aが言っているよりか格段に権威のバックボーンがある記事になりますので、評価は上がると仮説しています。

現に一次情報(主に官庁データ)を元にした記事では、軒並み外部リンクを飛ばしまくっていても、ビックワードで1位を取れているものもあるので(メディア経験上、私のブログじゃない)まずあって間違いないでしょう。

まとめ

自分の体験談、誰かの体験談、一次情報を使う、これだけを意識するだけで読み応えがある記事になりますし、基本的に雑誌やメディア(ちゃんとしたところ、キュレーションサイトではない)でも重宝されるライターと見られるケースが多いように感じます。

もちろん、別にライターとして生きていきたくはないでしょうが。笑

情報リテラシーが今後どうなるかはわかりませんが、ユーザーの頭がよくなれば、その分根拠がない記事は見られなくなる可能性も十分にあるので、長く生き残る記事を書くためにも、信頼ある記事を書いていきたいですね。